Die Textilkünstlerin Anni Albers

Hanne Loreck

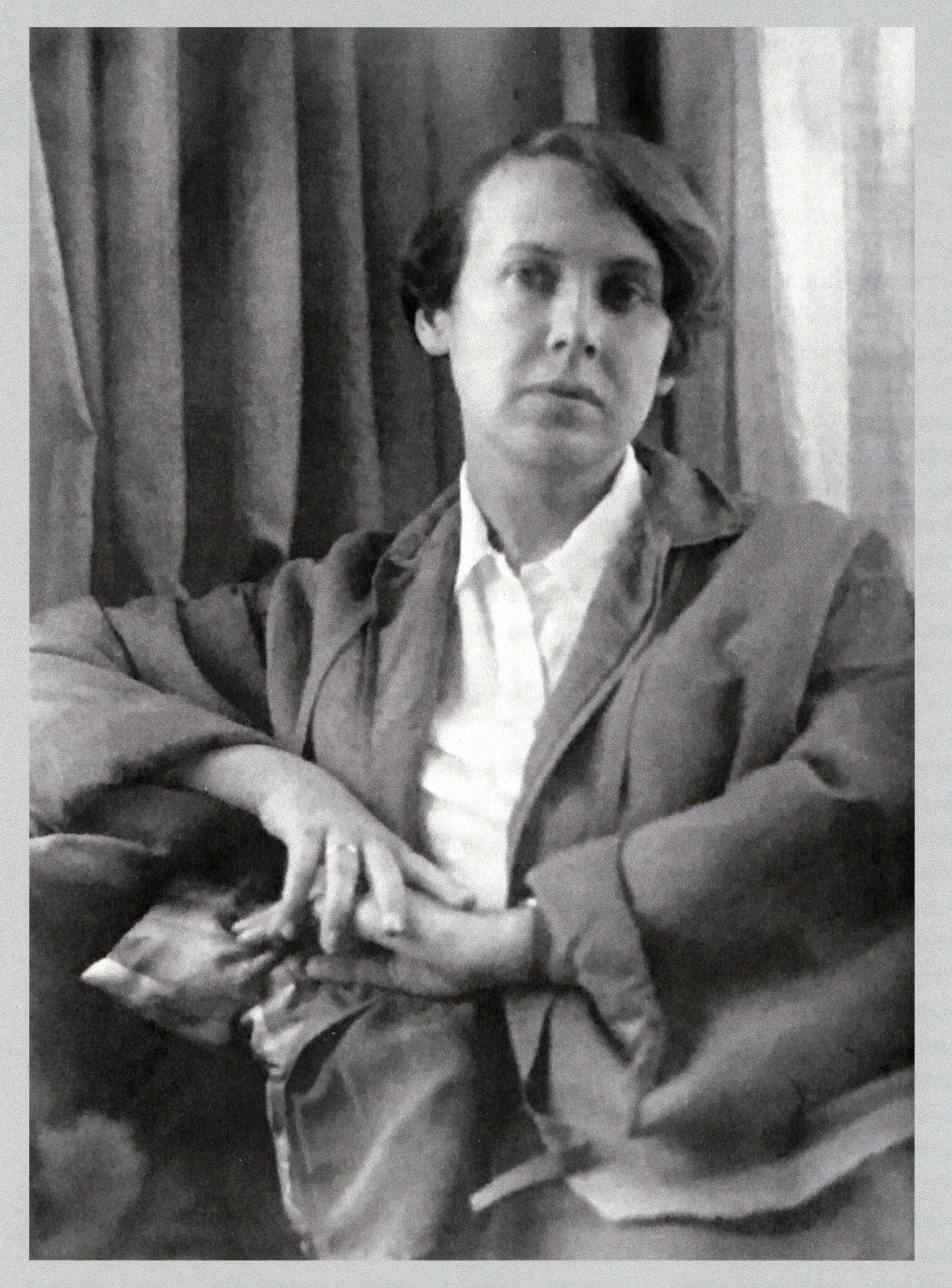

Porträt Anni Albers, 1927, Repronegativ, 1960er-Jahre; Foto: Lucia Moholy; © VG Bild-Kunst, Bonn, Bauhaus-Archiv Berlin

Der folgende Text rekonstruiert jenes Jahr, das die spätere Anni Albers, 1921/22 noch Annelise Else Frieda Fleischmann (1899–1994; ab 1925 mit Josef Albers verheiratet), an der Staatlichen Kunstgewerbeschule zu Hamburg verbracht hat und das ihrer legendären Studienzeit am Bauhaus unmittelbar vorhergeht. Meine Recherche stützt sich auf eine eher spärliche archivalische Dokumentenlage, welche dennoch die dank ihrer heutigen Berühmtheit gut aufgearbeitet erscheinende Biografie der Weberin, Textilkünstlerin, Designerin, Druckgrafikerin, Hochschullehrerin und Theoretikerin an einigen Punkten zu korrigieren vermag. 1 Vor allem aber versuche ich, aus dem individuellen Erleben dieser Zeit nach Albers’ überwiegend späten Erinnerungen und der monografischen Kunstgeschichtsschreibung auch Potenzial wie Problematik einer Kunstgewerbeschule in dieser Zeit in den Blick zu nehmen und darüber zu spekulieren, warum sich das im Vergleich zu Kunstakademien heute wie damals wesentlich geringere symbolische Kapital der angewandten künstlerischen Lehreinrichtungen bis in einzelne Künstlerinnenbiografien hinein fortschreibt. Das Bauhaus war 1919 mit dem programmatischen Anspruch gegründet worden, die kategoriale Trennung zwischen angewandter und freier bildnerischer Produktion aufzuheben und dabei eine Vision von Bildung, auch im Sinn der Gleichberechtigung der Geschlechter, zu realisieren. Die radikal neue Theorie und Praxis der Gestaltung zielte zudem darauf, das „alte“ Kunstgewerbe in Richtung eines innovativen Verständnisses von Handwerk und industrieller Fertigung zu modernisieren. Wenn also Anni Albers’ Studienjahr in Hamburg bislang wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde, so hat das einerseits mit der machtvollen, durchaus auch mythisch dimensionierten Kunstgeschichtsschreibung zur Institution Bauhaus zu tun: Um den Mythos zu etablieren und zu stabilisieren, musste der jüngste – und, was die Ausbildungsfelder betrifft, strukturell ähnliche – Vorgänger, die Kunstgewerbeschule, als soeben von der Geschichte überholt, mithin antiquiert dargestellt oder schlichtweg verdrängt werden. Andererseits ist ein Geschlechterdispositiv im Spiel. Denn für Frauen gab es bis in das 20. Jahrhundert hinein keine kunstakademische Ausbildungsmöglichkeit zur Malerin oder Bildhauerin. Ohne Zugang zu staatlichen Kunstakademien blieben ihnen für ein Kunststudium die wenigen Damenmalschulen der Künstlerinnenvereinigungen, vor allem jedoch die – kostspieligen – privaten Kunstschulen. Selbst an einer Staatlichen Kunstgewerbeschule wie der Hamburger Einrichtung waren sie erst, nicht gerade vorbildlich früh 2 seit April 1907 zum Studium zugelassen. Aber nur ein gutes Jahrzehnt später, um 1920, wurde das Kunstgewerbe bereits als Frauensache rezipiert – und hatte damit an kulturellem Ansehen und an ästhetischer Wertbildung verloren.

Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anders gewesen, als das Versprechen der Moderne, den Alltag mit Kunst zu durchdringen und eine „künstlerische Kultur“ zu realisieren, das Kunstgewerbe selbst aus der Sicht der „freien Künstler“ aktuell erscheinen ließ. Doch diese Moderne hatte 1921, in der nunmehr gesellschaftspolitisch maßgeblich veränderten Lage, ihre Halbzeit bereits eine Weile hinter sich 3 Erst jüngst hatten die Frauen das Wahlrecht erhalten, galt der Erste Weltkrieg als beendet, und der soziale und kulturelle Aufbruch, den die Weimarer Republik mit ihrer parlamentarischen Demokratie versprach, war von Anbeginn von heftigsten Kämpfen politisch entgegengesetzter Lager gekennzeichnet.

Aus privilegierten Verhältnissen stammend – mütterlicherseits aus der deutsch-jüdischen Ullstein-Verlegerfamilie, der Vater aus einer deutsch-jüdischen Spiegelglasdynastie und Möbelfabrikant –, werden Annelise 4 Fleischmanns künstlerische Interessen von Jugend an gefördert. Die Mutter stellt eine*n Hauslehrer*in für den Kunstunterricht ein, 5 und ab 1916 belegt die junge Frau bei Martin Brandenburg (1870–1919) an der privaten Kunstschule Studienateliers für Malerei und Plastik Kurse in Malerei 6 Aber erst das in Anni Albers’ Biografie wiederholt referierte Intermezzo mit einer von Oskar Kokoschka – 1917 nach Dresden gezogen und 1919 zum Professor an der dortigen Kunstakademie ernannt – abgelehnten Bewerbung für Malerei habe nach Hamburg geführt: „Ein Versuch, Unterricht bei Oskar Kokoschka zu nehmen, scheiterte; er meinte, sie solle lieber Hausfrau und Mutter werden. 7 Sie versuchte es nun auf der Kunstgewerbeschule in Hamburg, langweilte sich zwei Semester lang in einem Kurs für Stickerei.“ 8

Dabei mag der Wechsel nach Hamburg als Indiz dessen gewertet werden, die „freie“ Malerei zwar zu begehren, die scheinbar grenzenlose Freiheit in der Ausdrucksweise aber auch irritierend zu finden. Sicherlich gab es zudem den Druck der familiären Vorsehung einer jungen Frau für die zukünftige Rolle als bourgeois verheiratete Dame der Gesellschaft und als Mutter. 9 Denkbar ist aber ebenso ein gewisser Einfluss der väterlichen Möbelproduktion samt aller Gestaltungsfragen, die damit zusammenhängen. 1968, knapp siebzigjährig, erklärt Anni Albers und betont dabei Herausforderung und Potenzial von Materialität: „And also I was at that time interested in painting and I felt that the tremendous freedom of the painter was scaring me and I was looking for some way to find my way a little more securely. […] And I find that a craft gives somebody who is trying to find his way a kind of discipline. And this discipline was driven in earlier periods through the technique that was necessary for a painter to learn. In the Renaissance they had to grind their paints, they had to prepare their canvas or wood panels. And they were very limited really in the handling of the material. While today you buy the paint in any paint store and squeeze it and the panels come readymade and there is nothing that teaches you the care that materials demand.“ 10

Im selben Kontext distanziert Anni Albers sich von den Anfängen ihrer Biografie als Künstlerin und erinnert zu beiden Ausbildungen: „I had been to an art school and an applied arts school in Germany, which I felt were very unsatisfactory.“ 11 Knapp dreißig Jahre später, 1999, heißt es über diese Zeit: „In 1920 [sic 1921/22] Albers attended the Kunstgewerbeschule (school of applied arts) in Hamburg. After two months she was disappointed with the learning program and sought out other sorts of instruction.“ 12 Nicholas Fox Weber, seit mehr als drei Jahrzehnten Direktor der Josef & Anni Albers Foundation, hatte Albers’ Enttäuschung bereits 1989 buchstäblich ausgeschmückt karikiert: „[…] doch zwei mit dem Entwurf geblümter Tapetenmuster verbrachte Monate waren ihr mehr als genug.“ 13 Auch in der derzeit aktuellsten Publikation zu Leben und Werk der Albers – Anni & Josef Albers. Equal and Unequal, 2020 – wiederholt der Autor die lediglich kurze Dauer ihres Studiums in Hamburg sowie ihre Skepsis gegenüber den dortigen Aufgaben: „Anni went to the school in Hamburg for two months. She was restless there, calling it ‚sissy stuff, mainly needlepoint.‘“ 14 Was die Rhetorik betrifft, wird hier sicher zugespitzt, gleichwohl scheint in der individuellen Suche der Zustand und implizit das Problem einer Kunstgewerbeschule nach dem Ersten Weltkrieg und spezifischer dasjenige von Annelise Fleischmanns engerem Studienumfeld auf.

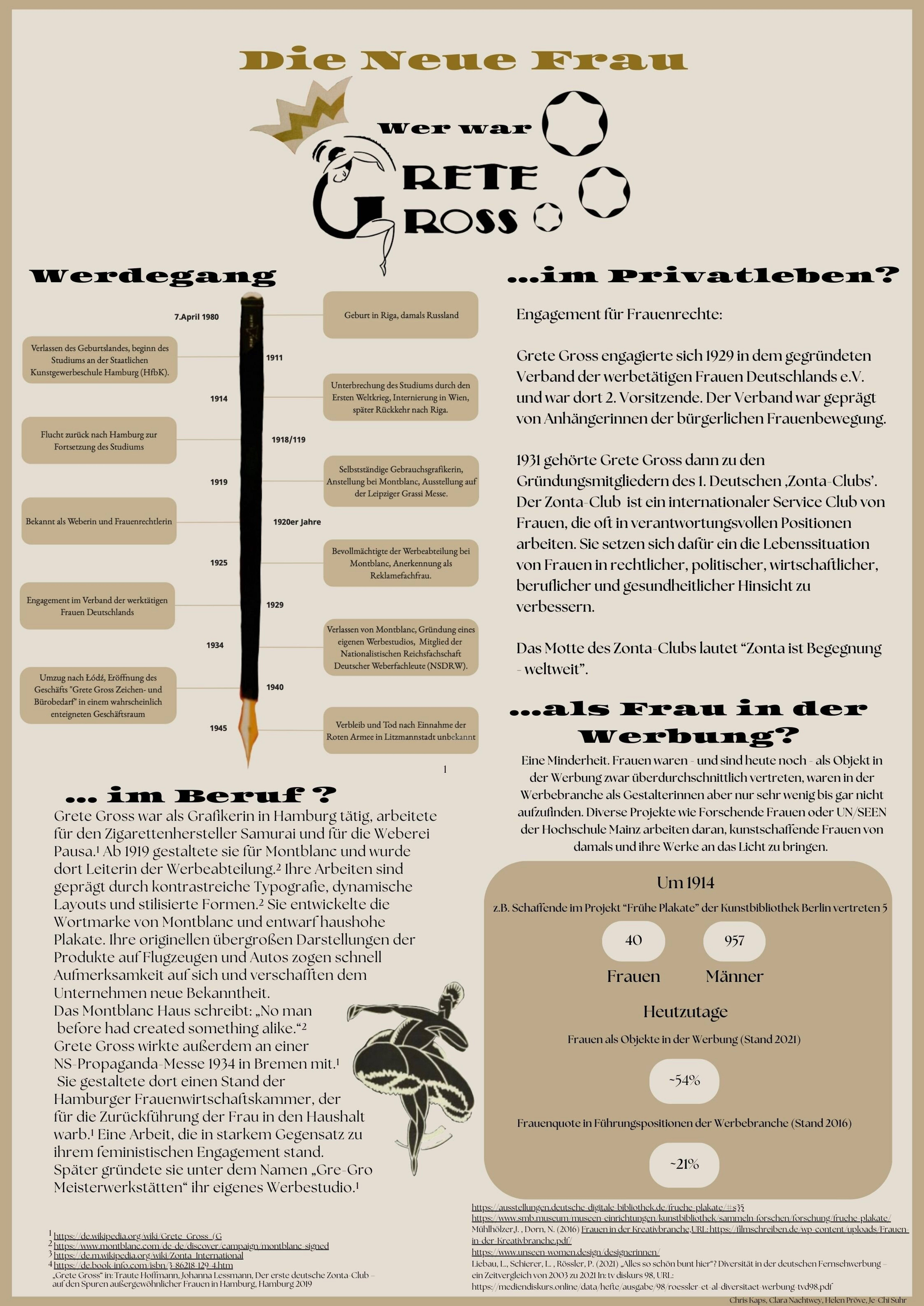

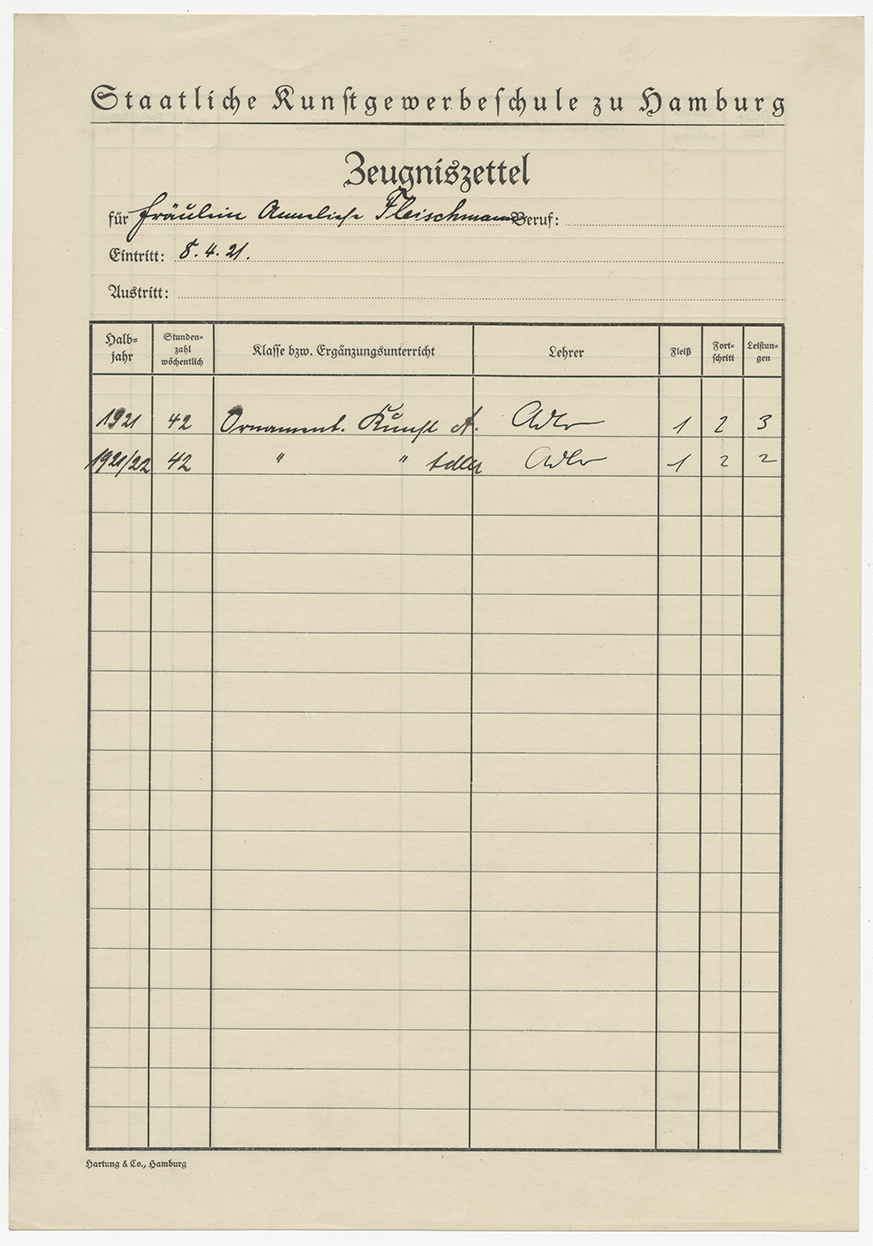

Ihr „Zeugniszettel“, so der Name des Originaldokuments, weist in beiden Semestern die Teilnahme an Friedrich Adlers Lehrangebot aus, in seiner „Klasse für ornamentale Kunst“ mit wöchentlich 42 Stunden. Beide Semester werden mit der Bestnote in Fleiß abgeschlossen; es wird ihr jeweils ein guter (Note 2) Fortschritt attestiert; im zweiten Semester steigern sich ihre zunächst befriedigenden (Note 3) Leistungen auf gute (Note 2).

15

Adler (1878–1942, in Auschwitz ermordet) hatte im März 1918, aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Militärdienst als „dringend benötigt“

16

an das Institut rückgestellt, seinen Unterricht in einem weiterhin kriegsbedingt reduzierten Lehrbetrieb wieder aufgenommen. Schon ein Jahr nach der Eröffnung des neuen Schumacher-Baus der Kunstgewerbeschule 1913 war dort ein Reservelazarett mit 200 Betten eingerichtet und bis März 1919 benutzt worden.

17

Es muss aber nicht nur gegolten haben, die Einschränkung oder gar Unterbrechung des Schulbetriebs zu überbrücken. Vielmehr hatte sich das kulturelle und gesellschaftliche Klima, hatten sich aber auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die kommerziell erfolgreiche Zusammenarbeit des Kunstgewerbes mit der Industrie wie ebenso mit privaten Auftraggeber*innen folgenreich geändert. Verwundert es da, dass einer ehrgeizigen jungen Frau wie Annelise Fleischmann jedes unmittelbare Anknüpfen an die kunstgewerblichen Techniken, Medien und Muster des Jahrhundertbeginns im buchstäblichen wie im übertragenen Sinn unzeitgemäß oder eben langweilig oder als Zeitverschwendung erschien? Ob sie wohl Ornament und Verbrechen (1908), Adolf Loos’ polemische Fundamentalabsage an funktionslose Schnörkel und aufgebrachten Zierrat, gelesen hatte? Ob sie andererseits den Appell der Künstlerin Hannah Höch (1889–1978) zur Reformierung der weitverbreiteten Frauen-Handarbeit kannte – und ihn skeptisch rezipiert hatte? Vielleicht war sie auch für das Kunstgewerbestudium schlichtweg die falsche Adressatenklasse: zu großbürgerlich und zu rebellisch? Höch, die an der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule in Charlottenburg, dann in der Unterrichtsanstalt des Berliner Kunstgewerbemuseums studiert und für ihren Lebensunterhalt drei Tage die Woche in der Handarbeitsredaktion des Ullstein-Verlags arbeitet, schreibt im Ton emanzipatorischen Aktivismus in „Vom Sticken“ (1918): „So wenig wie es in der Malerei heute genügt, daß einer naturalistische Blümchen, Stilleben oder Akte abklatscht, so sicher muß in die künftige Stickerei wieder abstraktes Formgefühl, damit Schönheit, Gefühl, Geist, ja Seele kommen. [...] Ihr aber, Kunstgewerblerinnen, modernste Frauen, ihr, die ihr geistig zu arbeiten glaubt, die ihr Rechte zu erwerben trachtet (wirtschaftliche und geistige), also mit beiden Füßen in der Realität zu stehen vermeint, wenigstens i-h-r müßtet wissen, daß ihr mit euern Stickereien eure Zeit dokumentiert!“

18

Höch greift damit den Reformgedanken des Kunstgewerbes um 1900 auf, die ästhetische Dimension im Textilen und besonders in der Stickerei gegen die massenhaft und mechanisch ausgeführte Handarbeit eigenständig und anspruchsvoll herauszuarbeiten. Und ihr Appell impliziert, dieses „neue“ Sticken dem entsprechend konventionellen sozialen Rollenverständnis einer handarbeitenden Frau entgegenzusetzen. Denn Sticken als händische und maschinelle Gestaltungs- und Kunstfertigkeit zur Dekoration von Heim und Kleid und als Geschmacksbildung von Verkäuferinnen in der Bekleidungsbranche, wie noch 1911 vom Direktor der Hamburger Kunstgewerbeschule Richard Meyer richtungsweisend für die Ausbildung zur Kunstgewerblerin dargelegt, 19 war im doppelten Sinn aus der Mode gekommen.

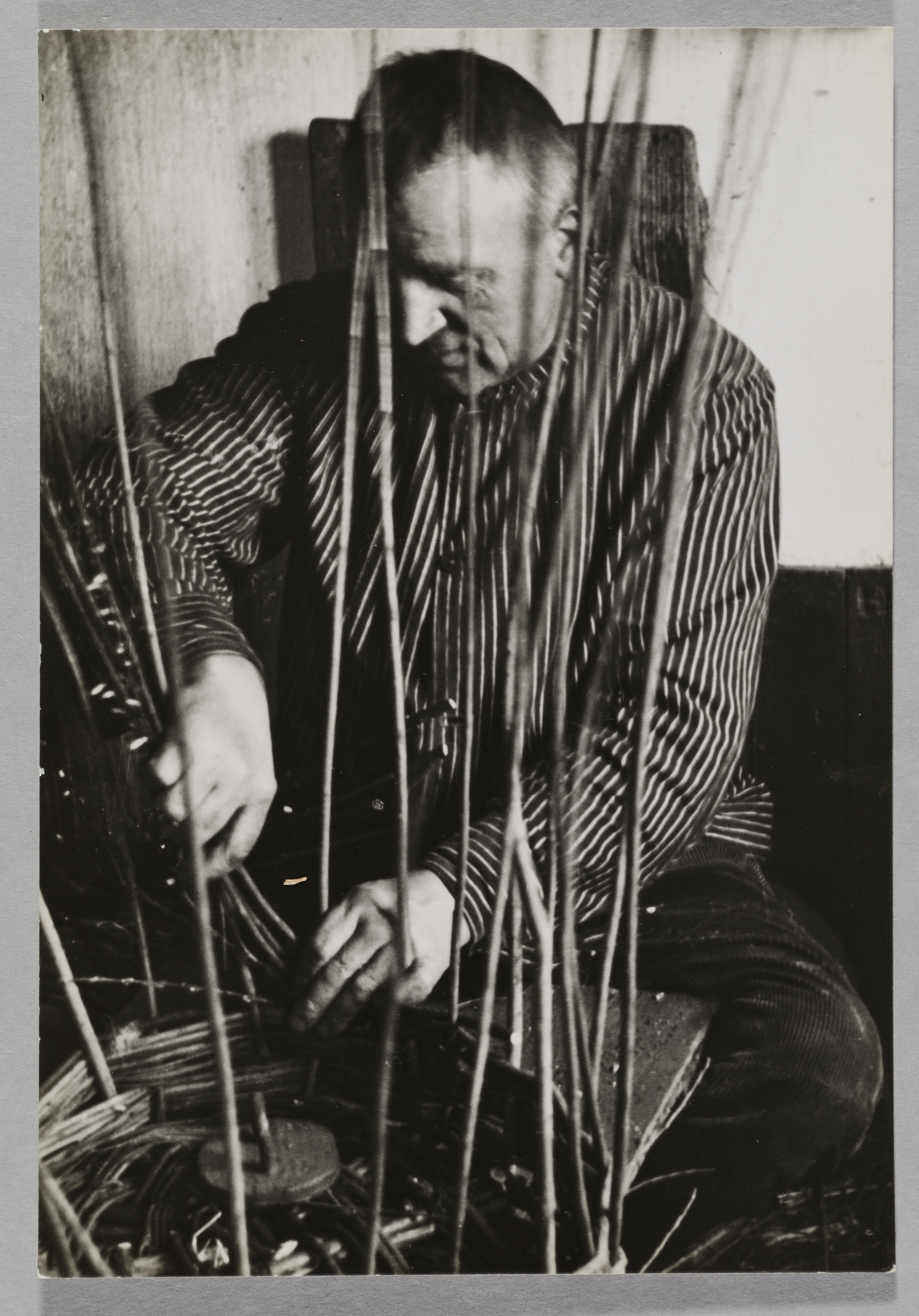

Zwar hatte sich Adler für seine Innenraumgestaltungen zu Beginn seiner Karriere als freier Kunstgewerbler und als Lehrender in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts schon einmal mit Gebrauchstextilien beschäftigt und Muster für Möbelstoffe, Vorhänge, Tapeten, Teppiche und Bodenbeläge gezeichnet, ausgeführt wurde etliches dessen aber erst nach dem Ersten Weltkrieg. 20 Zunächst in Adlers Schaffen ein eher marginaler Gestaltungsbereich – er entwarf hauptsächlich Möbel, Interieurs, Grabmäler, Keramiken, kostbare Metallobjekte und wurde in seiner Anfangszeit in Hamburg sogar als „Bildhauer“ geführt 21 –, erhält das Textile nach 1920, etwa in der Zeit von Annelise Fleischmanns Studium, eine dominante Bedeutung. 22

Konfrontiert mit einer nun sehr jungen, kaum künstlerisch oder beruflich vorgebildeten und mehrheitlich weiblichen Generation von Studienanfänger*innen – Annelise Fleischmanns Kommilitoninnen sind im Durchschnitt 17 Jahre alt und kommen direkt von der Schule 23 –, wird Adler sein Credo der Erarbeitung naturhafter Formen aus dem Naturstudium von Flora und Fauna und ihre abstrahierende Durcharbeitung hin zu Flächendekoren im Sinne einer „zeitlos-gültigen Gestaltung“ beibehalten 24 – und dabei sicherlich auch der für die sehr jungen Studierenden didaktisch nun noch bedeutsameren Grundlehre Rechnung tragen. Übungen dieser Art mögen in Anni Albers’ oben zitierter Erinnerung an die Hamburger Zeit der „Blümchentapete“ kurzgefasst sein. 25 Adler habe – und es gibt für diesen Zeitraum wenig Nachweisbares – ab 1919 „seine Schüler mehr im ornamentalen Gestalten unterwiesen und sie für die Praxis des Textildrucks begeistert.“ 26 Folgen wir der Kunsthistorikerin Jutta Zander-Seidel, so wurde in der Adler-Klasse nach 1918 das Batiken als gleichermaßen expressiv-zeichnerische wie dem Notbetrieb entsprechend materiell und räumlich anspruchslose Gestaltungsweise wiederbelebt. 27 Ästhetisch zieht auch Zander-Seidel das Fazit, formal kennzeichne Adlers Spätwerk eine „den gegenständlichen Bereich niemals verlassende Ambivalenz zwischen Naturnähe und Abstraktion, die seine textilen Arbeiten [... der] zu allen Zeiten bestimmenden Stilisierung der dinglichen Welt unterordnet.“ 28

Jene innovativen, historisch radikal neuen Stofftexturen, die Annelise Fleischmann und ihre Kolleginnen in der Bauhaus-Webklasse kaum später aus traditionellen und zeitgenössischen Materialien in ebenso klassischen wie experimentellen Webtechniken entwickeln werden und die in der geometrisch-grafischen Differenz innerhalb der Fläche und nicht länger im Musterdruck ihren Schmuckeffekt entfalten, zeichnen sich im für Annelise Fleischmann relevanten Hamburger Zeitraum in den dort vermittelten Formüberlegungen tatsächlich nicht ab. 29

Gerade im Rückblick auf die heute international als Textilkünstlerin gefeierte Anni Albers ließe sich dennoch zumindest über einen gewissen Einfluss des Lehrangebots der Kunstgewerbeschule Hamburg und besonders von Friedrich Adler, möglicherweise zudem von Maria Brinckmann 30 spekulieren, und sei es als Auslöser der Konfrontation mit eben jenem Dekordenken, dessen angestrebte „zeitlose Gültigkeit“ unzeitgemäß geworden war. Verachtete die 22-Jährige Handarbeiten auch als „sissy“ oder Weiberkram, so handelte es sich doch noch immer um eine Auseinandersetzung mit textilen Techniken und Materialien. Da sollte die Gründungsprogrammatik des Bauhauses, Künste und Handwerk zusammenzuführen, einen Ausweg bieten: „Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei zugleich […].“ Genau zwei Jahre vor Annelise Fleischmanns Eintritt in die Staatliche Kunstgewerbeschule zu Hamburg, im April 1919, war das Manifest veröffentlicht worden. „Fortunately a leaflet came my way from the Bauhaus [on which] there was a print by Feininger, a cathedral, and I thought that was very beautiful and also at that time, through some connections—somebody told me—[that it] was a new experimental place. . . . I thought, ‚That looks more like it,‘ so this is what I tried.“ 31

Nach ihrem Wechsel nach Weimar muss Annelise Fleischmann sich nicht länger für die Biomechanik oder das Konstruktive in der Pflanzen- und Tierwelt als Gestaltungsgrundlage von Design interessieren. Aus der technomateriellen Matrix des Webens heraus entwickelt sie nun jene geometrisch-grafische Abstraktion 32 mittels derer Raum nicht länger als „Seelenfutteral“ ausgeschmückt und weich gepolstert wird. Nun können Gewebe architektonische Funktionen übernehmen und den Raum durch mobile Raumteiler flexibel nutzbar machen.

Dieser Text ist unter dem Titel Sissy stuff, mainly needlepoint – Anni Albers an der Staatlichen Kunstgewerbeschule zu Hamburg bereits im Materialverlag der HFBK Hamburg erstveröffentlicht worden. Für diese Publikation wurde er leicht überarbeitet.

Anni Albers, Gunta Stölzl, Bruno Streiff, Shlomoh Ben-David, Gerda Marx und Max Bill im und vor dem Ateliergebäude Bauhaus Dessau, Reproabzug, ohne Datierung; Originalaufnahme, April 1927; Foto: Bauhaus-Archiv Berlin

Zeugnis von Anni Fleischmann; Foto: Archiv der HFBK Hamburg